http://samaralit.ru/?p=31398, автор: Александр Колотило (г. Москва)

К 35-летию ввода советских войск в Афганистан

(12 декабря 1979 года на секретном заседании ЦК КПСС было принято решение, которое втянуло Советский Союз в афганскую войну…)

Когда говорят о войне в Афганистане, то чаще всего слышишь слова – «ввод войск» и «вывод войск». Причём о вводе войск говорят значительно реже, чем об их выводе. Я раскрываю удостоверения к врученным мне в феврале двум медалям — Министерства обороны РФ «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» и Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ «ХХV лет выполнения боевой задачи ВС СССР в Афганистане». Таким образом – это был не просто «ввод войск», 35-ю годовщину которого мы отмечаем 25 декабря, а начало боевых действий, начало выполнения боевой задачи Вооружёнными Силами СССР в Афганистане. И выполнили её все участники той войны блестяще.

Когда говорят о войне в Афганистане, то чаще всего слышишь слова – «ввод войск» и «вывод войск». Причём о вводе войск говорят значительно реже, чем об их выводе. Я раскрываю удостоверения к врученным мне в феврале двум медалям — Министерства обороны РФ «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» и Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ «ХХV лет выполнения боевой задачи ВС СССР в Афганистане». Таким образом – это был не просто «ввод войск», 35-ю годовщину которого мы отмечаем 25 декабря, а начало боевых действий, начало выполнения боевой задачи Вооружёнными Силами СССР в Афганистане. И выполнили её все участники той войны блестяще.

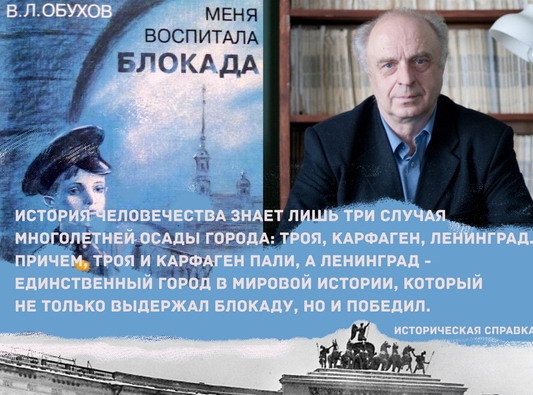

Сегодня разговор об Афганистане пойдёт с генералом армии Виктором Фёдоровичем Ермаковым – генеральным инспектором Министерства обороны РФ, председателем Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ, членом президиума Российского союза ветеранов Афганистана. Виктор Фёдорович – автор книги «Афганский зной», которая вышла в свет в начале этого года. На многие из трудных вопросов дал ответы в ней бывший командующий 40-й общевойсковой армией в Афганистане. Время неумолимо ведёт свой беспристрастный отсчёт. Буквально несколько дней назад – 19 декабря – скончался генерал-армии Игорь Николаевич Родионов… Из семи командующих 40-й армией в Афганистане в живых осталось двое – Виктор Фёдорович Ермаков и Борис Всеволодович Громов. Да, генерал армии Виктор Ермаков не участвовал в самом начале боевых действий в ДРА. Но на его долю командарма выпали наиболее трудные первые годы афганской войны, когда методом проб и ошибок войскам приходилось приобретать столь необходимый опыт боевых действий в горно-пустынной местности. Именно в тот период людские потери армии были минимальными за всё время ведения боевых действий. И в этом, безусловно, была заслуга ещё молодого тогда, но уже не по годам мудрого командарма, а также всех служивших под его началом генералов и офицеров, солдат, сержантов и прапорщиков, мужественно и стойко выполнявших свой воинский долг.

— Виктор Фёдорович, сколько раз приходилось раньше слышать и от безусых юнцов и, казалось бы, от умудрённых жизненным опытом политиков о том, что войну в Афганистане СССР проиграл, что нечем, дескать, здесь гордиться и так далее. А мы, наоборот, говорим о достойном выполнении боевой задачи. Выходит, мы всё же одержали победу в Афганистане?

— А в этом и сомневаться не приходится. Помнишь, я уже говорил тебе, Александр, об этом в феврале 2013 года. Повторю ещё. Так вот, вернусь к сравнению нашей войны в Афганистане и американской – во Вьетнаме. Примерно, одинаковый временной период. Но у советских войск потери были значительно ниже. Называют цифру в 15.000. Это не совсем верно. Истинных потерь было меньше. Дело в том, что в называемую цифру 15.000 вошли и те погибшие, которые не находились в составе 40-й армии. Это были прикомандированные советники, те, кто работал в других силовых структурах. Таким образом, потери наших частей и подразделений составили примерно 14.000 человек, около 300 пропали без вести. А ведь во Вьетнаме погибло более 58.000 американцев. Около 2.300 считаются пропавшими без вести. У нас раненых было около 60.000, а у американцев – 300.000. Площадь Афганистана вдвое превышает размеры Вьетнама. То есть 40-й армии потребовалось в несколько раз меньше сил, чтобы удерживать контроль над территорией, которая в два раза больше Вьетнама! Численность военного контингента Соединённых Штатов во Вьетнаме к 1968 году составляла порядка 540.000 военнослужащих, в то время как в Афганистане максимальный предел численности личного состава ОКСВ не превышал 150.000 человек. Известный классик говорил: «Всякое сравнение хромает». А в этом случае оно явно хромает на обе ноги… И ещё: Вьетнам ничему не научил американцев. Иначе они бы не наступили опять на те же самые «грабли» в Афганистане.

У афганцев есть поговорка: «В один сапог две ноги не засунешь». Применительно к этому высказыванию порою складывается стойкое ощущение, что американцы с отчаянным упорством, вопреки всем законам логики и физики, пытаются впихнуть в этот несчастный сапог все свои конечности, включая голову. Осуждая нас за девятилетнюю войну в Афганистане, США сами угодили в афганский капкан, выбраться из которого невероятно сложно.

Поэтому те, кто проводит параллели между Афганистаном и Вьетнамом, должны, прежде всего, обращаться к фактам. Я считаю, мы войну не проиграли, а, наоборот, выиграли. Мы выполнили свою боевую задачу до конца. Сделаю главный акцент: режим Наджибуллы, лояльный к СССР и России, держался ещё несколько лет после вывода наших войск. И если бы мы оказывали ему по-прежнему военную помощь, то неизвестно ещё, как сложилась бы ситуация в Афганистане. Но тогда, помнишь, в стране был страшный кризис. Мы не могли оказывать помощь Афганистану. Своих проблем хватало…

— Я с большим интересом прочитал вашу книгу «Афганский зной». Немало в ней фотоиллюстраций, есть и экскурс в историю, и характеристика природно-географических условий, и этнического состава населения…

— Там, в моей книге, я подчеркнул, что за всю свою историю Афганистан всего лишь дважды был независимым государством, так как всё оставшееся время находился в составе различных империй. Эту страну пытались завоевать македонцы, персы, англичане… Например, только с Британской империей Афганистан воевал трижды, и результатом этих войн стал договор, подписанный 8 августа 1919 года, в соответствии с которым Англия признала суверенитет Афганистана. Мало что знали об этой стране советские воины, вступив на территорию ДРА. Могу с уверенностью констатировать, что у подавляющего большинства населения Афганистана самосознание носит племенной характер, мол, если ты не из моего кишлака, то и относиться к тебе я буду как к чужаку. Ислам – причём в его наиболее консервативных формах – единственное, что связывает многочисленные национально-этнические группы, но и между ними постоянно вспыхивали конфликты.Труднодоступность территории Афганистана, особые климатические условия, отсутствие какой-либо экономики не могли не наложить отпечаток на уклад жизни его населения. Родоплеменные устои и патриархальные традиции, которые с молоком матери впитывал с рождения афганец, привели к тому, что эта страна вплоть до настоящего времени находится в застывшем или «замороженном» состоянии, присущем феодально-общинному строю.

Через Афганистан издревле проходили караванные и торговые пути, в том числе и Великий шёлковый путь. Лишь в XVIII веке эта страна стала называться Афганистаном. Ну, а если говорить о природных и климатических условиях… Не зря многие называют Афганистан страной гор. Хребет за хребтом, покрытые вечными снегами заоблачные горы — они уходят за горизонт. Горные системы занимают порядка 80 процентов афганской территории – Гиндукуш, Паропамиз, Хазараджат и другие. Вершины хребтов поднимаются до 5000 — 6000 метров, а в пределах Ваханского коридора – и того выше. Здесь, на границе с Пакистаном, находится высшая точка страны – гора Наушак – 7485 метров. В горные массивы изредка вносят разнообразие каменистые пустыни. Постоянно дующий ветер «афганец» вздымает мелкую колючую пыль. На востоке Афганистана вдоль границы с Пакистаном тянутся Сулеймановы горы, – безжизненная каменистая и пустынная местность. На юге страны расположены песчаные пустыни Хаш, Регистан и Дашти-Марго. «Марг» на фарси означает «смерть». Поэтому Дашти-Марго окрестили «пустыней смерти», а Регистан – «страной песков».

В Афганистане проживают около двадцати народностей трёх основных этнических групп: пуштунской, иранской и тюркской. Существуют и другие группы, но в силу своей малочисленности они особо не влияют на положение в государстве. Всего же на территории Афганистана проживают порядка девяноста племен. Крупнейшие из них – баракзаи, исхакзаи, сафи, попальзаи, нурзаи, джадран, ализаи, хугиани, моманд, шинвари, ахмадзаи, хостваль и некоторые другие. Южнее хребта Гиндукуш проживают пуштунские племена, которые на протяжении всей истории играли значительную роль на политической арене Афганистана. Ведь со временем как раз пуштуны возглавили правительственную оппозицию, включая её вооружённые группировки. Пуштуны имеют свой свод неписаных законов…

— Конечно же, нельзя было не учитывать при вводе войск на территорию ДРА и религиозный фактор? Ведь нас, «шурави», моджахеды часто называли «неверными»…

— Трудно не согласиться с твоими словами. В этой связи особенно хотелось бы отметить роль для каждого афганца муллы, который, по сути, является толкователем законов шариата. Особенно в высокогорных кишлаках, где практически всё население неграмотно. Для них мулла – и только мулла – является наставником и духовным учителем на протяжении всей жизни. Как говорят у нас: «И бог, и царь, и воинский начальник». Вот в таких условиях пришлось нашим войскам вступать в боевые действия на территории Афганистана.

— Давайте, Виктор Фёдорович, вспомним, как всё начиналось. В своей книге вы отмечаете, что 12 декабря 1979 года на секретном заседании ЦК КПСС было принято решение, которое втянуло Советский Союз в афганскую войну. Споры о правомерности вмешательства в конфликт не утихают до сих пор. Значит, всё же в Афганистане был конфликт до ввода наших войск? И не мы его спровоцировали? СССР потом уже вмешался в него? Не все ведь знают предысторию ввода войск. Грубо говоря, некоторые рассуждают примерно так: вот пришли «шурави», и сразу спровоцировали войну…

— Да, такое можно услышать. Главное обоснование необходимости ввода войск содержится в статье 4 Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который заключили СССР и Афганистан 5 декабря 1978 года. На всём протяжении конфликта внутри страны именно на основании этого документа руководство ДРА постоянно обращалось к Советскому Союзу с просьбой ввести войска для защиты завоеваний Апрельской революции. Надо сказать, что решение о вводе войск не все поддержали и у нас. Противниками его были Председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил СССР Маршал Советского Союза Николай Васильевич Огарков.

— Проследим цепь событий, происходивших в Афганистане за полтора десятилетия до ввода советских войск, как это сделали вы в своей книге…

— 1 января 1964 года усилиями афганского журналиста Нурмухаммеда Тараки родилась Народно-демократическая партия Афганистана – НДПА. На самом деле, в связи с тем, что Тараки прошёл хорошую идеологическую подготовку в Советском Союзе, НДПА можно было смело называть коммунистической партией. Правда, уже в 1966 году партия оказалась расколотой на две фракции: «Хальк» — «Народ», которую возглавил Тараки, и «Парчам» — «Знамя», во главе которой встал Бабрак Кармаль.

В 1973 году во время визита короля Афганистана Захир-Шаха в Италию в стране произошёл государственный переворот. Власть была захвачена родственником Захир-Шаха Мухаммедом Даудом, который провозгласил первую республику в Афганистане. Была установлена авторитарная диктатура, при которой все реформы были обречены на провал.

Правление Дауда завершилось так называемой Апрельской (Саурской) революцией 27 апреля 1978 года, а также казнью президента и всех членов его семьи. Место убитого Дауда занял лидер НДПА Тараки, его заместителем в партии и в государстве стал Бабрак Кармаль, а первым заместителем премьера и министром иностранных дел – Хафизулла Амин. Установившийся в стране режим был шатким. Обострилась борьба внутри НДПА между фракциями «Хальк» и «Парчам».

Окрылённые легко доставшейся победой, руководители НДПА не смогли удержать власть в руках и претворить в жизнь хотя бы одну из реформ. Пропагандировались заимствованные у СССР лозунги и давались неисполнимые обещания. При этом забывалось о том, что те ценности, которые реформаторы, как им казалось, самоотверженно несли в общество, в глазах простого народа таковыми не являлись. Новые власти не смогли выстроить правильные взаимоотношения с самыми влиятельными силами в стране – с духовенством и с вождями оппозиционных племён. Руководство НДПА не имело авторитета у старейшин племён.

В результате безграмотных действий правительства ДРА сотни тысяч дехкан оказались разорены. Поэтому местное население уходило в Пакистан или Иран, где оно сразу попадало к исламским фундаменталистам. Грубейшей ошибкой Тараки стал радикальный подход к борьбе с исламом. В итоге не только главная партия власти, но и вообще все коммунисты перед основной массой населения предстали в образе «неверных», с которыми, как известно, у мусульман разговор короткий. Весной 1978 года произошло восстание в Нуристане, которое было жестоко подавлено – огромное количество участников его были казнены, причём – без суда и следствия. Исламская оппозиция объявила коммунистам джихад – «священную войну».

В течение лета 1979 года антиправительственные выступления охватили большую часть сельских районов Афганистана и фактически переросли в гражданскую войну. Нельзя не сказать и о вмешательстве стран-участниц НАТО, исламских и других государств во внутренние дела ДРА. Они осуществляли поставки оружия, боеприпасов и иных материальных средств силам оппозиции. На территории Пакистана и Ирана создавались учебные центры, в которых проходили военную подготовку боевики отрядов моджахедов.

В сентябре 1979 года председатель Совета министров Афганистана Хафизулла Амин отстранил от власти Тараки, который в октябре был убит по приказу того же Амина. Новый правитель сосредоточил в своих руках всю власть в ДРА. Меры, с помощью которых он управлял страной, были ещё хуже, чем у его предшественника. Было запрещено обучение исламу, осквернялись многие минареты и мечети, уничтожались муллы. Преследовались не только исламисты, но и сторонники НДПА…

Вот такая была обстановка накануне ввода советских войск в Афганистан…

— Получается, что мы с первых дней оказались в стране, раздираемой гражданской войной. И Западу оставалось только «перенаправить», «перенацелить» ненависть населения на нас, «неверных», ибо почва уже была основательно подготовлена для этого совершёнными ошибками и жестокостью прежнего руководства ДРА, и щедро полита кровью?

— Именно так и произошло. Тем не менее, 23 декабря 1979 года было доложено о готовности советских войск к вводу в Афганистан. А 24 декабря министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Фёдорович Устинов подписал директиву, в которой говорилось: «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств».

— Вы знаете, Виктор Фёдорович, меня несколько смущает фраза из этой директивы: «о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны». Да, вводили из «южных районов». Но ведь перебросили по воздуху и 103-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию из Витебска, личный состав которой имел опыт выполнения боевых задач в лесисто-болотистой местности, а не в горно-пустынной, как 105-я гвардейская дивизия ВДВ, которая дислоцировалась в Фергане и, увы, была расформирована 1 ноября 1979 года. Более того, 7 июля 1979 года батальон 111-го парашютно-десантного полка этой 105-й ферганской ВДД был переброшен по воздуху на афганскую территорию, на авиабазу Баграм. Позже он вошёл в состав 345-го ПДП. Батальон прибыл под видом технических специалистов и военных строителей. Его личный состав охранял на аэродроме Баграм советские военно-транспортные самолёты и вертолёты. Что это было – с расформированием 105-й ВДД – ошибка или какой-то «стратегический манёвр»? Дескать, чтобы усыпить бдительность вероятного противника, дивизию расформировали, создав на её основе отдельные части?

— Да, были ошибки, тут спорить и не приходится. Но тому имелись и объективные причины. Ведь к лету 1979 года было принято решение об увеличении числа десантно-штурмовых частей на Западном направлении. А вообще-то бывший командующий ВДВ генерал армии Дмитрий Семёнович Сухоруков позже признавал, что расформирование дивизии было ошибкой, которая обернулась затратой огромных средств на переброску в Афганистан 103-й ВДД из Витебска.

— В Фергане дивизию расформировали к 1 ноября, но ещё с лета 103-я витебская ВДД уже к чему-то готовилась. Это стало понятным несколько позже. Многие получили приказ сфотографироваться в гражданской одежде; уже после ввода войск, в Кабуле, в дивизии говорили о том, что группа офицеров заранее прилетала в Афганистан на рекогносцировку. Выходит, всё-таки ввод войск в ДРА планировался заранее?

— Руководство нашей страны не стремилось форсировать события. Это точно. Известно, что 15 марта 1979 года в Герате вспыхнул антиправительственный мятеж. Он очень встревожил афганских руководителей. И те обратились к СССР с просьбой оказать военную помощь. 17-19 марта просьба правительства ДРА обсуждалась на заседаниях Политбюро ЦК КПСС. Председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину поручили переговорить с Нурмухаммедом Тараки, чтобы выяснить положение дел и обстановку в Афганистане. И этот разговор состоялся. На основании его члены Политбюро ЦК КПСС на совещании 18 марта исключали возможность ввода войск. Было принято решение о дополнительных срочных поставках ДРА военной техники и вооружения, а также о проведении мероприятий политического и организационного характера.

— В этой связи у меня есть очень интересные факты. Мне рассказал о них год назад Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Тимофеевич Антошкин, который возглавляет Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области. Привожу отрывок из нашей беседы:

«… Если говорить об Афганистане, то у меня всё начиналось 18 марта 1979 года. Был я тогда командиром полка. А заканчивался для меня Афганистан уже в должности командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. В начале 1979 года я был командиром авиационного полка в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. Военный аэродром Ханабад – 14 километров от центра города Карши. Дело было 18 марта, в воскресенье. Полк подняли по тревоге. Через десять минут я уже был в штабе.

Командующий авиацией округа генерал-лейтенант Николай Каленикович Мартынюк ставит задачу. Времени на подготовку к её выполнению – меньше часа. «Через пятьдесят минут – колёса в воздух!», – приказывает он. А задача сводилась к тому, чтобы провести разведку и аэрофотосъёмку на территории Афганистана в районе города Герат. «Подчиняю тебе два истребительных авиационных полка для прикрытия. Задачу они уже получили. Если что, по твоей команде поднимутся, прикроют», – сообщает командующий.

Я решил выполнить поставленную задачу тремя экипажами. Они у меня были сборными, так как я быстро в уме «состыковал», кто и с кем может вылететь и эффективно сработать. Сказывался уже ранее приобретённый опыт. Вылетали на Як-28Р, чтобы обеспечить достаточный радиус действия. Подобрал длиннофокусные фотоаппараты. «Поднял» высоту – надо было застраховаться от возможного применения с земли стрелкового вооружения и маловысотных комплексов. Ну, и вылетели. Сначала – один экипаж, потом – спарка в район границы СССР, чтобы как ретранслятор обеспечивать устойчивую связь, и, наконец, – третий экипаж. Этот уже летел для страховки. Так что реально задачу выполнили двумя экипажами. Работали около двух часов. А так как задачу нам поставили не совсем конкретно – допустим, снять такие и такие объекты, я приказал произвести аэрофотосъемку не только Герата и его окрестностей, но и дороги, по которой потом входили наши войска в Афганистан.

Словно предвидел уже это. Снимки получились изумительными. Перед заходом солнца видны были даже тени на земле. Садились экипажи уже ночью. А в 24 часа прилетел самолёт Ан-12, который должен был доставить планшеты в Москву. Потом их затребовал и Ташкент. Скажу откровенно, планшеты доделывали в гермокабине Ан-12-го. Так торопились.

Оказалось, что их необходимо было доставить самому генсеку Л.И. Брежневу. Он сказал: «Отлично!» Потом всем вручили за выполнение этой задачи ордена и медали. Кстати, в то время по тревоге были подняты три военных округа. Началась частичная мобилизация. Например, только у нас в городе Карши были призваны из запаса сотни человек. Дивизии двинулись из САВО и ТуркВО к Кушке и Термезу. Потом их остановили, провели учения. Дивизия одного округа – на дивизию другого, авиация одного округа – на авиацию другого… А затем соединения вернулись на зимние квартиры».

— Да, очень интересный рассказ Николая Тимофеевича. Всё это как раз и характеризует ту непростую обстановку, которая сложилась в самом Афганистане и в вопросе принятия решения о возможном вводе на его территорию советских войск. Но, как известно, войска всё же ввели…

— О вводе войск, вернее – о начале выполнения боевой задачи Вооружёнными Силами СССР в Афганистане – написано и рассказано немало. Мне тоже довелось участвовать в тех событиях. И уже тогда, будучи ещё старшим лейтенантом, описывая в своей дивизионной газете 103-й ВДД, как осуществлялся захват и блокирование различных объектов в Кабуле и Баграме, я понимал, что была проведена блестящая десантная операция. Причём с минимальными, можно сказать, единичными потерями.

— Совершенно верно! Операция заслуживает самой высокой оценки…

— Сегодня мы не ставили задачу рассказать о самом вводе войск, а также о боевых действиях 40-й общевойсковой армии, которой вы командовали с 1982-го по 1984-й годы. Об этом каждый может прочитать в вашей книге «Афганский зной». Сегодня мы больше говорили о предыстории той войны, а также о тех сложных условиях, в которых она длилась 3.338 дней. Еще раз подчёркиваю – 3.338 дней! А это – 9 лет и менее 2-х месяцев. Но ни в коем случае не 10 лет, как любят некоторые «выравнивать» наш Афганистан с американским Вьетнамом!

— Существенное замечание. Полностью с ним согласен.

— В конце вашей книги, Виктор Фёдорович, есть слова, которые не могут не волновать нас, ветеранов боевых действий…

— Я их и сейчас повторю в завершение нашей беседы.

Ничто и никогда не сотрёт из моих воспоминаний те далёкие события – войну в Афганистане. Чужая страна — душная, жаркая, серо-песочная, словно раскалённое солнце на протяжении столетий выжгло в ней все краски. В лицо хлёстко бьёт «афганец», царапая кожу мелкой крошкой. Запах горячей пыли, пороховой гари и солярки. По ущелью медленно движется запылённая автоколонна, на БМП сидят наши ребята, пристально вглядываясь в расщелины гор. На их закопчённых лицах – смешанные чувства, напряжение и надежда. Надежда вернуться домой живыми и невредимыми и обнять матерей с отцами. Где-то в белом мареве неба слышится знакомый звук «вертушек». Серые, неприветливые горы, раскинувшиеся бескрайним, словно окаменевшим, морем. И над всем этим – раскалённый афганский зной…

Время многое стирает из памяти людей. Оно неумолимо и безжалостно. Но Афганистан, несомненно, останется одной из трагических страниц в истории. Именно поэтому стоит помнить те уроки, которые преподнесла нам война на афганской земле. Именно поэтому нужно помнить, что никакие политические интересы и амбиции не стоят жизней тысяч людей, которых ждут дома родные и близкие. Именно поэтому мы должны хранить в душе память о тех наших ребятах, что сложили головы в афганских боях, и для которых слова «воинский долг» не были пустым звуком.

Я хочу пожелать удачи и крепкого здоровья всем тем, кто прошёл эту непростую войну. Не забывайте друг о друге, помогайте при любой возможности, как делали это на войне, спасая от пуль товарища. Помните своих погибших друзей, их родных. Мы не вправе их забыть, равно как и подвиги, которые они совершили.

А главное – берегите свою честь. Честь военных, ветеранов боевых действий.

________________

КОЛОТИЛО Александр Александрович, полковник, 1954 г. рождения, выпускник Московского суворовского военного училища 1972 г., факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища 1976 г., редакторского отделения Военно-политической академии им. В.И.Ленина 1988 г., член Союза писателей России и член Союза журналистов РФ. Служил в воздушно-десантных войсках в должностях корреспондента-организатора, ответственного секретаря и ответственного редактора редакций дивизионных газет: в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Витебск и г. Кабул – ДРА), в 76-й гвардейской ВДД (г. Псков), 98-й гвардейской ВДД (г. Болград Одессой обл.). Имеет более сотни прыжков с парашютом, совершенных из различных военно-транспортных самолетов в различных по сложности условиях. 25 декабря 1979 г. в составе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вошел в Афганистан. 1 января 1980 г. выпустил первый номер первой советской военной газеты на территории ДРА. Награжден медалью «За боевые заслуги»; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др. Всего имеет 25 наград , в том числе — государственных, наград Министерства обороны РФ и других силовых ведомств. В 1988-1992 г.г. служил в Львовском высшем военно-политическом училище в должностях преподавателя и старшего преподавателя кафедры журналистики. В 1992 г. отказался принять украинскую присягу и был назначен начальником отдела боевой подготовки редакции газеты «Солдат Отечества» Приволжско-Уральского военного округа. Потом в этой же газете был ответственным секретарем и заместителем главного редактора. Переведен в Москву на должность заместителя начальника кафедры журналистики Военного университета МО РФ 29 декабря 2000 г. В мае 2007 г. уволен в запас.